Accennando

ai metodi attualmente a disposizione degli astronomi per lo studio degli asteroidi (e più

in generale dei Corpi Minori), ho sottolineato come le sonde spaziali abbiano enormemente

incrementato le nostre conoscenze fornendoci spettacolari immagini di alcuni questi

oggetti consentendoci in tal modo di ottenere informazioni fino a pochi anni fa

impensabili.

Il lavoro svolto dalla sonda Galileo in occasione del passaggio ravvicinato con Gaspra

e Ida è stato veramente notevole e vale dunque la pena di fare il punto sulle

conoscenze relative a questi due asteroidi.

E attualmente in corso un'altra missione spaziale che prevede l'osservazione ravvicinata

di corpi asteroidali: si tratta della missione della sonda NEAR con destinazione finale

Eros e, lungo il cammino, un fly-by con Mathilde.

L'importanza dellincontro con Eros è soprattutto legata alla particolare natura di questo

asteroide, che possiamo considerare il capostipite della tipologia dei N.E.A. (Near Earth

Asteroid), cioè di quei corpi asteroidali che sfiorano il nostro pianeta, e per questo

denominati anche E.G.A. (Earth Grazing Asteroid), percorrendo orbite che possono

attraversare quella terrestre.

Ritengo pertanto necessario fare il punto anche su Eros e su quegli oggetti i cui

"incontri ravvicinati" con la Terra potrebbero risultare pericolosi per noi.

E, tra questi, una menzione particolare dobbiamo riservarla a Toutatis, non fosse

altro per il fatto che il 29 settembre 2004 transiterà solamente a 1.56 milioni di km dal

nostro pianeta...

Nel titolo, pertanto, è racchiuso un duplice significato: da un lato si sottolinea lo

sforzo della Scienza che cerca di avvicinarsi con i suoi strumenti di indagine ad alcuni

corpi per poterli studiare a fondo, ma dallaltro si evidenzia che vi sono molti altri

oggetti che possono essere trasportati nei pressi della Terra (e talvolta anche troppo

vicino ad essa) da quel groviglio di influenze gravitazionali che governano tutta la

dinamica del Sistema Solare.

951 Gaspra

Venne scoperto nel 1916 da Grigoriy N. Neujamin

e non fu mai particolarmente considerato - destino comune a tutti gli asteroidi fino a non

molto tempo fa - fino a quando non ci si accorse che "era sulla strada" della

sonda Galileo: diventò così il primo asteroide avvicinato da una sonda spaziale (29

ottobre 1991).

E' caratterizzato da una forma fortemente irregolare: descrivendolo come un ellissoide

triassiale (18.2x10.5x8.9 km) si ottiene uno scostamento di oltre il 10% dalle dimensioni

reali. Questa forma irregolare era già stata rilevata dallo studio della curva di

luce, dal quale era emersa anche la rotazione (antioraria) con un periodo di circa 7 ore.

Il profilo di Gaspra è consistente con l'idea che gli asteroidi possano essere mucchi di

detriti (rubble-piles) composti dall'aggregazione di molteplici corpi di diverse

dimensioni. E' pure consistente, però, con il fatto che Gaspra possa essere il

frammento più interno di un corpo originario distrutto da una collisione (Chapman, 1994).

A questo proposito si stima che l'impatto, estremamente violento, possa essere avvenuto

circa 500 milioni di anni fa e si potrebbe collegare l'origine di Gaspra alla famiglia di

Flora (un unico corpo progenitore con dimensioni dell'ordine di 200 km), ma la

collocazione è dubbia perchè Gaspra si trova alla "periferia"

dell'addensamento di Flora.

Ciò che spinge, però, a scegliere per Gaspra una struttura interna compatta e non di

agglomerato è la presenza sulla superficie di solchi (facilmente rilevabili dalle

immagini inviate dalla sonda Galileo) il cui uniforme orientamento (sono disposti lungo

due direttrici) viene interpretato come indicazione di una struttura monolitica ricoperta

da uno strato di detriti (regolith) valutabile in 30-200 m (Veverka et al., 1994).

Annotiamo, per inciso, che tali strutture superficiali erano state riconosciute

solamente su Phobos, satellite di Marte, ed erano state, anche in quel caso, interpretate

come originate dalle deformazioni superficiali indotte da un impatto e successivamente

ricoperte e parzialmente mascherate dai detriti superficiali.

Sulla base delle caratteristiche spettrali, Gaspra è classificato come appartenente alla

classe tassonomica S; questo significa che la sua superficie si stima sia composta di

olivina, pirosseni e composti metallici (ferro-nichel), dati che portano ragionevolmente a

supporre che questo asteroide provenga dal nucleo di un corpo di massa maggiore.

La peculiarità di Gaspra è la superficie relativamente liscia, punteggiata da piccoli e

recenti crateri; l'età desunta dalla craterizzazione è di 200 milioni di anni, e ciò

conferma che si tratta di un asteroide relativamente giovane. Lo studio dei crateri ha

inoltre permesso di rivedere le stime sulla abbondanza dei piccoli corpi (diametro dai 10

ai 100 metri), parametro essenziale per poter valutare con ragionevolezza l'entità,

l'efficienza e la rapidità del processo collisionale che ha coinvolto e coinvolge tuttora

gli asteroidi.

Si è potuto stimare che il numero di mini-asteroidi sia legato al diametro (D) da una

legge del tipo D-3.3 anzichè D-2.5

come era per i corpi studiati finora e questo implica un aumento notevole della

popolazione di asteroidi con dimensioni dell'ordine del centinaio di metri (Farinella,

1995). Per completezza bisogna aggiungere che la distribuzione di diametri del tipo

N(>D)~D-2.5 deriva dalla teoria

analitica sull'evoluzione collisionale di oggetti asteroidali studiata da J. S. Dohnany

alla fine degli anni 70.

Sempre in merito allo studio della distribuzione dei diametri, un recente lavoro di A.

Campo Bagatin dellUniversità di Valencia (1994) ha mostrato, per mezzo di simulazioni

dellevoluzione della popolazione asteroidale, che la distribuzione finale non è

rappresentata da una legge di potenza con esponente ben definito e costante, bensì dalla

composizione di varie leggi di potenza con esponenti variabili a seconda delle dimensioni,

anche se mediamente oscillanti intorno al valore di Dohnany.

Fondamentale importanza nelle simulazioni impiegate per lo studio dell'evoluzione

collisionale dell'intera popolazione asteroidale assume la scelta del taglio inferiore

nelle dimensioni degli oggetti in essa coinvolti.

Se è vero che un valore numerico finito è indispensabile per impostare la simulazione

del processo evolutivo, è altrettanto vero che nella realtà esistono meccanismi naturali

(ad esempio il vento solare) che tendono rapidamente ad eliminare le particelle di piccole

dimensioni, rendendo in tal modo il taglio numerico sui piccoli diametri non solamente un

mero espediente di calcolo, bensì la corretta simulazione di un processo fisico reale.

243 Ida

E' stato il secondo obiettivo asteroidale

della sonda Galileo (28.08.1993).

Anche questo asteroide è caratterizzato da una forma fortemente irregolare con l'asse

maggiore di circa 58 km e quello minore di 23 km. Si considera appartenente al tipo

tassonomico S e la sua densità viene stimata tra 2.2 e 2.9 g/cm3.

La sua superficie, notevolmente più craterizzata di quella di Gaspra e che rende Ida

forse uno degli oggetti più densamente craterizzati del Sistema Solare, suggerirebbe una

genesi collisionale collocabile circa 2 miliardi di anni fa (Chapman, 1994). Questo

dato, però, è in notevole disaccordo con le ipotesi avanzate da studi precedenti sulla

famiglia di Koronis, alla quale Ida appartiene, che collocano l'evento generatore della

famiglia circa 20 milioni di anni fa. Probabilmente nella sua estrema

craterizzazione ha giocato un ruolo importantissimo la differente collocazione nella

Fascia Principale ed il conseguente differente flusso di "proiettili" rispetto

ad altri asteroidi della famiglia.

Molto più di quanto rilevato su Gaspra, Ida presenta segnali evidenti dell'esistenza

sulla sua superficie di uno spesso strato di regolith: dalle immagini è possibile

individuare la presenza di massi, tracce di movimenti di rotolamento e variazioni di

albedo su piccola scala. Vi è anche la presenza di un certo numero di crateri molto

grandi, ai quali potrebbe essere ricondotta la formazione dello strato più profondo di regolith

(Chapman, 1994).

Una interessante peculiarità di Ida è la scoperta (febbraio 1994) che questo asteroide

è dotato di un piccolo satellite, Dactyl, (con dimensioni di circa 1.5 km) orbitante ad

una distanza di 90 km con un periodo di circa 20 ore. Dactyl è il primo satellite

naturale di un asteroide ad essere scoperto e fotografato, ed è costituito più o meno

dello stesso tipo di materiale che compone Ida.

Sulla provenienza di questo satellite (staccatosi da Ida in seguito ad una collisione

oppure prodotto della stessa collisione che ha generato Ida?) non si è ancora riusciti a

trovare una risposta univoca: l'unico dato certo è che sembra sia senz'altro da scartare

l'ipotesi di una cattura gravitazionale. Un oggetto così piccolo, infatti, verrebbe

normalmente deviato, a meno che non intervenga una forza esterna che lo rallenti fino a

rendere possibile la sua cattura.

La sonda Galileo ha inoltre rilevato durante il passaggio su Ida variazioni del campo

magnetico solare, il che farebbe supporre un elevato contenuto di materiali magnetici, ma

l'ipotesi contrasta con il valore della densità di Ida, troppo bassa per rendere questo

asteroide simile come composizione ai meteoriti metallici o metallo-silicatici. Ed

è proprio l'anomalo valore della densità che spinge C. Chapman (1996) ad ipotizzare per

Ida una struttura complessa: questo asteroide sarebbe costituito da condriti ordinarie

(caratterizzate da una densità di 3.5 g/cm3)

con una struttura interna ad agglomerato (rubble-pile), la cui bassa densità

porterebbe il valore complessivo a quello stimato.

Questa idea troverebbe conferma dal confronto tra gli spettri della superficie originaria

e più antica di Ida e quelli provenienti dalle zone di recente craterizzazione

(originatesi meno di 100 milioni di anni fa), caratterizzati da minore arrossamento e

dalla presenza di bande di assorbimento più profonde. Forse l'impatto ha riportato

alla luce la superficie primitiva dell'asteroide ed essa non è stata ancora esposta per

sufficiente tempo alle radiazioni affinchè lo spettro possa essere arrossato e le bande

di assorbimento grandemente indebolite, come per il resto di Ida.

433 Eros ed i

N.E.A.

Questo asteroide fu scoperto da G. Witt

nell'agosto 1898.

Esso è divenuto il capostipite di un particolare gruppo di oggetti chiamati N.E.A.

(Near-Earth Asteroid), comprendendo con tale termine quegli asteroidi le cui orbite si

avvicinano o incrociano l'orbita terrestre.

La possibilità di un possibile impatto del sistema Terra-Luna con questo asteroide era

già stata considerata fin dal 1933, allorchè Sir Phillip Roberts, direttore della

British Sout-African Astronomical Society, aveva calcolato un possibile impatto di Eros

con il nostro satellite, impatto che avrebbe dovuto avvenire circa 11 anni più tardi

(Dyson, 1995). E' certamente banale annotare che i calcoli non erano corretti, ma la

vicenda può mostrare che l'ipotesi di un possibile impatto di Eros con la Terra è sempre

stata considerata una eventualità tutt'altro che remota, soprattutto se rapportata ai

tempi di evoluzione cosmica. In uno studio del 1982, G. W. Wetherill ed E. M.

Shoemaker avevano ipotizzato il 24% di probabilità che questo corpo collidesse con la

Terra entro un tempo di 400 milioni di anni; la velocità d'impatto era stimata in circa

14 km/sec e l'evento avrebbe originato un cratere di circa 250 km di diametro.

La valutazione della possibile scala dei tempi per un impatto è stata però recentemente

riconsiderata da P. Michel, P. Farinella e C. Froeschlè (1996), che hanno studiato

l'evoluzione dinamica dell'orbita di Eros su un periodo di due milioni di anni, studio

effettuato adottando un modello di Sistema Solare puramente gravitazionale, tenendo conto

di tutti i pianeti, escluso Plutone, ed inglobando la massa di Mercurio in quella del

Sole. Dalla simulazione è stata riconfermata l'esistenza di una risonanza orbitale

con Marte in grado di perturbare l'orbita di asteroidi Mars-crossing, come Eros,

trasformandoli in Earth-crossing: per un modello calcolato dalla simulazione tutto questo

porterebbe ad un impatto con la Terra in un tempo di 1.14 milioni di anni. La

conclusione presentata dal lavoro citato è però ancora più rassicurante poichè si

afferma che, se esistono significative possibilità (dell'ordine del 50%) che Eros diventi

un Earth-crosser e possa collidere con il nostro pianeta, ciò avverrebbe in una scala di

tempi dell'ordine di 10 8-109 anni.

La preoccupazione che Eros o qualche altro asteroide possa impattare la Terra è comunque

certamente fondata, e su di essa, come su tutte le complesse problematiche connesse con

tale evento, è necessario dedicare un successivo approfondimento (scontato, a questo

proposito, il richiamo ad una visita alla mia Impact

Page...).

Tornando, invece, ad occuparci dei N.E.A., talvolta chiamati Earth Grazing (E.G.A.),

Earth Crossing (E.C.A.) o Earth Approachers, sottolineiamo come la peculiarità di questi

oggetti sia costituita dalle loro orbite, che li portano ad avvicinarsi o ad incrociare

pericolosamente l'orbita della Terra. Vengono convenzionalmente suddivisi in tre

gruppi:

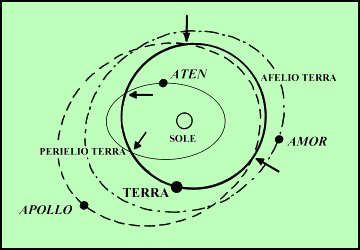

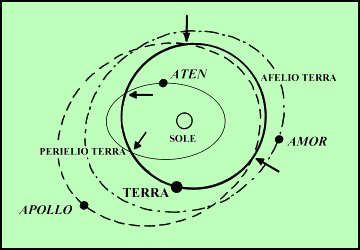

1. ATEN

hanno orbite che li pongono all'interno dell'orbita della Terra e la incrociano nei pressi

del loro afelio; vengono considerati una sottoclasse degli Apollo ed il loro numero è

stimato in circa un centinaio (Taylor, 1992).

2. APOLLO

sono asteroidi caratterizzati da un valore del semiasse superiore a 1 U.A. e dal perielio

minore di 1.017 U.A. (afelio della Terra), dunque attraversano la nostra orbita, ed il

loro numero è stimato in circa 1000 (Wetherill e Shoemaker, 1982; Taylor, 1992).

3. AMOR

non possono avere un impatto diretto con la Terra, ma solamente degli avvicinamenti dal

momento che il loro perielio è maggiore dell'afelio terrestre.

Descrivendo le circostanze della scoperta del primo oggetto posto nelle vicinanze del

sistema Terra-Luna, Rabinowitz (1993) identifica in questo modo le tre classi degli

Earth-Approachers:

| APOLLO |

a > 1.0 U.A. |

q < 1.017 U.A. |

| ATEN |

a < 1.0 U.A. |

q > 0.983 U.A. |

| AMOR |

a > 1.0 U.A. |

1.017 U.A. < q

< 1.3 U.A. |

La distinzione può essere visualizzata in

un disegno che mostra le orbite (approssimate) di oggetti dei tre gruppi paragonandole a

quella della Terra (Figura 8 - disegno indicativo non in scala).

Dati

recenti (agosto 2001) riportano un totale di 1420 asteroidi di questo tipo, di cui 646

Apollo, 663 Amor e 111 del tipo Aten (dati Minor Planet Center). Dati

recenti (agosto 2001) riportano un totale di 1420 asteroidi di questo tipo, di cui 646

Apollo, 663 Amor e 111 del tipo Aten (dati Minor Planet Center).

Si stima che la loro vita media sia 10

7-108 anni, dopo di che verrebbero espulsi dal Sistema Solare oppure

colliderebbero con un pianeta.

Per quanto riguarda l'origine di questi corpi celesti, essa viene identificata nella

Fascia Principale degli asteroidi; lo studio analitico dei meccanismi dinamici attivi

nella Fascia Principale, infatti, indica che alcune risonanze secolari e di moto medio

sono in grado di condurre frammenti in orbite Mars-crossing e, in seguito, Earth-crossing

come si accennava per Eros, ma emergono anche risultati differenti, quali l'immissione su

orbite Sun-grazing e Jupiter-crossing.

Dall'approfondimento della conoscenza dei meccanismi di risonanza emerge anche la

valutazione della rapidità con la quale tali fenomeni agiscono.

La simulazione effettuata da B. J. Gladman e collaboratori (1997), che considera

l'evoluzione di circa 1500 frammenti collocati inizialmente nelle più importanti

risonanze della Fascia Principale degli asteroidi, suggerisce non solo che la vita

dinamica dei frammenti destinati a diventare NEAs o meteoriti è di pochi milioni di anni,

ma anche che la maggior parte di essi viene distrutta sia perchè l'orbita diventa

Jupiter-crossing sia perchè il frammento viene condotto sul Sole.

Che il destino di alcuni asteroidi potesse essere la caduta sul Sole è una scoperta

recente; fino ad ora, infatti, tale destino era stato proposto e accettato solamente per

le comete.

Dall'integrazione numerica delle orbite di alcuni NEAs (Farinella et al., 1994) è emerso

che vi sono differenti percorsi dinamici che possono portare un asteroide alla collisione

con il Sole, spesso vi è un sistema di risonanze con i pianeti giganti ed i tempi

caratteristici del fenomeno sono dellordine del milione di anni. Lo studio appena

citato ha portato a verificare che tale destino riguarderebbe ben 19 dei 47 oggetti presi

in considerazione, ed in tal modo l'impatto con la nostra stella risulterebbe più comune

della collisione con un pianeta o dell'espulsione dal Sistema Solare.

Il tasso di perdita di tali oggetti verrebbe controbilanciato dall'immissione di un flusso

di nuovi NEAs ad opera dei fenomeni collisionali attivi nella Fascia Principale degli

asteroidi, in grado di lanciare nelle risonanze responsabili delle orbite Earth-crossing

circa 100 frammenti di dimensioni superiori ad 1 km ogni milione di anni (Farinella et

al., 1993). Oltre a questa origine collisionale, però, bisogna anche considerare

probabile (per circa il 40% degli Apollo, Aten e Amor) che si possa trattare di nuclei

cometari spenti (Taylor, 1992).

Ed è al gruppo degli Oggetti-Amor, che si stima sia formato da 1000-2000 corpi (Taylor,

1992), che appartiene 433 Eros.

Storicamente Eros è sempre stato per l'Astronomia un asteroide molto importante: è

grazie a misure astrometriche della sua orbita che H. Spencer Jones è riuscito, durante

l'opposizione del 1930-31, a determinare il valore della parallasse solare in modo

estremamente preciso, con una incertezza di solamente 1/1000 di secondo d'arco; è ancora

grazie alle perturbazioni della sua orbita rilevate tra il 1926 ed il 1945 che W. Rabe

ricavò il valore della massa del sistema Terra-Luna rispetto al Sole.

Nel corso di questo secolo, l'incontro più ravvicinato con la Terra si è verificato il

23 gennaio 1975, quando la distanza tra i due corpi celesti fu solamente 0.15 U.A.

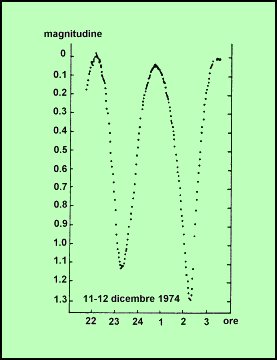

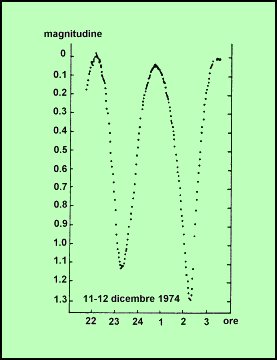

La campagna osservativa internazionale organizzata in tale occasione ha permesso di

ottenere la curva di luce (Figura 9 - Di Martino, l'astronomia, 162,

pag. 20; 1996) e da questa il periodo di rotazione (5.27 ore), la direzione dell'asse

polare ed il senso di rotazione.

L'analisi radar suggerisce che si tratta di un corpo

molto irregolare, di dimensioni 40x14x14 km, con un emisfero piatto e quello opposto di

forma convessa. L'analisi radar suggerisce che si tratta di un corpo

molto irregolare, di dimensioni 40x14x14 km, con un emisfero piatto e quello opposto di

forma convessa.

W.F. Bottke e H.J. Melosh (1996), studiando gli effetti delle forze di marea presenti

negli incontri ravvicinati tra pianeti ed asteroidi, ipotizzano per i planet-crosser

l'esistenza di possibili satelliti in orbita attorno ad essi e concludono affermando che

Eros presenta tutte le caratteristiche per avere un possibile piccolo satellite,

eventualità ritenuta probabile al 50%.

Un recentissimo studio (Zappalà et al., 1997) collega Eros al gruppo di Maria.

Questa famiglia dinamica prende il nome, come consuetudine, dall'asteroide con numerazione

inferiore (170 Maria, con diametro di 44±5 km) e comprende circa 80 membri; si colloca

nella Fascia Principale, in una zona prossima alla risonanza 3:1 con Giove, e nello studio

citato si suggerisce che possa essere la sorgente dei cosiddetti NEA giganti (433 Eros e

1036 Ganimede). Ipotesi perfettamente in linea con le recenti scoperte che hanno

identificato la suddetta risonanza con Giove come un mezzo dinamico estremamente

efficiente per condurre un oggetto nelle regioni più interne del Sistema Solare.

L'evento in grado di produrre frammenti delle dimensioni di Eros e Ganimede (ambedue

dell'ordine di 20-30 km di diametro) deve essere stato altamente energetico, lo

confermerebbe anche il fatto di avere scagliato oggetti proprio in una zona di risonanza.

Sulla base delle stime delle dimensioni dei corpi appartenenti a questa famiglia, si

ipotizza per il corpo progenitore un diametro di circa 85 km.

L'importanza della ricostruzione della famiglia di Maria è ulteriormente aumentata dopo

le ultime analisi dei dati spettrali di Eros, dai quali emerge che la superficie di questo

asteroide presenterebbe notevole somiglianza con le condriti ordinarie. Se ambedue i

dati (l'appartenenza di Eros alla famiglia e la sua analisi spettroscopica) venissero

confermati, si potrebbe ipotizzare per la famiglia di Maria di essere la principale

sorgente delle condriti ordinarie, fornendo in tal modo la definitiva risposta al

paradosso spettrofotometrico.

L'importanza storica di 433 Eros ricordata poc'anzi è destinata ad aumentare: verso

questo asteroide, infatti, è in volo la sonda spaziale NEAR, lanciata il 17.02.96 da Cape

Canaveral.

La NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous) fa parte del programma Discovery della NASA ed ha

il compito, dopo un primo passaggio ad una distanza di 500 km da Eros (6 febbraio 1999),

di porsi in orbita intorno ad esso ad una altezza di circa 40 km. (Nota: in realtà

l'ingresso in orbita attorno ad Eros è avvenuto un anno più tardi, il 14 febbraio 2000)

Al termine della missione (31 dicembre 1999) si potrà disporre di una mappa

dell'asteroide con una risoluzione variante tra i 3 e i 5 metri, della distribuzione

mineralogica superficiale (ed in tal modo confrontare la composizione chimica di Eros con

quella delle meteoriti conosciute), ed inoltre appurare se gli asteroidi più piccoli

siano frammenti solidi di roccia oppure aggregati porosi di frammenti collisionali.

Nel progetto era previsto anche un passaggio nei pressi di

253 Mathilde, un asteroide di tipo tassonomico C della Fascia Principale con

dimensioni di 61 km, fly-by puntualmente verificatosi il 27 giugno 1997, allorchè la

NEAR, viaggiando a quasi 10 km/sec, è transitata a circa 1200 km dallasteroide.

Lintero fly-by è durato circa 25 minuti ed ha permesso di raccogliere ulteriori dati su

questo oggetto della Fascia Principale (a = 2.645 U.A.), primo fra tutti la

conferma del valore estremamente basso dellalbedo (0.03) riconducibile ad una superficie

resa molto scura probabilmente da una crosta formata da composti carboniosi.

Nella fase di allontanamento, la NEAR ha esplorato lo spazio circostante alla ricerca di

eventuali satelliti, ma fino ad ora l'analisi delle immagini porta ad escludere una tale

presenza.

Le caratteristiche morfologiche più importanti sono senza dubbio gli enormi crateri da

impatto, le cui dimensioni ci portano ad ipotizzare un passato veramente travagliato per

questo asteroide; dalle immagini, riprese da 2400 km di distanza con una risoluzione di

380 metri, emerge chiarissima la presenza di almeno 4-5 crateri con dimensioni comprese

tra 10 e 20 km. Osservando, poi, le immagini riprese alla minima distanza, compare

una autentica voragine, larga 30 km e profonda una decina, dimensioni che, rapportate a

quelle dell'asteroide, non si stenta a definire impressionanti. E proprio la

valutazione dell'evento che ha originato tale cratere ci porta a riconsiderare la

struttura interna degli asteroidi in modo da poter spiegare la loro resistenza anche ad

impatti così violenti.

Il confronto con Ida e Gaspra evidenzia per Mathilde una storia collisionale molto più

movimentata; una prima stima del numero dei crateri ha permesso di constatare che non si

è molto distanti dalla densità di craterizzazione rilevata per Ida, e questo significa

che si può ipotizzare per Mathilde una età evolutiva di circa 2 miliardi di anni.

L'uniformità del colore, riscontrata sia sulla superficie sia sul fondo dei crateri,

suggerisce una composizione uniforme e le misure preliminari della densità porterebbero a

concludere che l'ipotesi di un oggetto tipo rubble-pile non è così remota.

Il movimento di rotazione è molto lento (periodo di 17.4 giorni) e forse la spiegazione

potrebbe essere ricercata proprio nei catastrofici eventi impattivi che hanno

profondamente segnato la sua superficie.

La riuscita della missione NEAR, oltre a fornirci dati scientifici importantissimi

riguardanti Eros, potrebbe mostrare che non è solo fantascienza l'ipotesi di uno

sfruttamento delle risorse racchiuse negli asteroidi: essi potrebbero rappresentare delle

potenziali riserve di metalli e di altre materie prime localizzate in regioni dello spazio

prossime al nostro pianeta. Una prova indiretta che alcuni asteroidi siano

costituiti da metallo praticamente allo stato puro è fornita dal meteorite

Sikhote-Alinskij caduto nel 1947 nella Russia orientale, composto dal 94% di ferro e dal

6% di nichel.

Analizzando l'attuale situazione delle tecnologie disponibili, l'inizio di uno

sfruttamento minerario dei NEA può essere previsto nell'arco di 2-3 decenni (Lupishko,

1996).

4179 Toutatis e

i Tauridi

Questo asteroide (appartenente alla tipologia

Apollo) fu "scoperto" il 5 gennaio 1989: in realtà era già stato rilevato

fotograficamente il 10 e 14 febbraio 1934!

Presenta le caratteristiche spettrali tipiche dei corpi prevalentemente rocciosi,

appartenendo così alla classe tassonomica S. Il diametro medio è di 4.6 km, il

periodo di rivoluzione è circa 4 anni e la sua posizione orbitale (la sua distanza media

dal Sole è di 2.5 U.A.) lo colloca in una lacuna (risonanza 3:1). La ricostruzione,

effettuata utilizzando le immagini radar ottenute nel dicembre 1992 (Hudson e Ostro,

1995), propone per Toutatis un profilo estremamente irregolare, molto somigliante a due

blocchi rocciosi (di diametro rispettivamente di circa 2.5 e 4.2 km) in contatto tra di

loro. Da segnalare anche lindividuazione sulla superficie di questo asteroide di

crinali e di concavità, queste ultime interpretate come crateri da impatto.

Lorigine del profilo così irregolare di Toutatis rimane, comunque, un mistero e le

ipotesi vagliate prendono in considerazione sia la possibilità di un impatto (o, meglio,

una sequenza di impatti), sia l'eventualità che si possa trattare di un asteroide formato

proprio da due corpi distinti a contatto.

Anche per altri asteroidi si era evidenziata la probabile struttura binaria (ad esempio

4769 Castalia) e per quelli analizzati dalla sonda Galileo si sono avanzati fondati

sospetti che, al di sotto della apparenza di corpo unico, si nasconda la natura di

componenti a contatto avvolti e nascosti da uno strato superficiale di polveri e detriti.

L'esistenza di asteroidi doppi sembrerebbe quindi tutt'altro che rara e potrebbe essere la

chiave per comprendere meglio i meccanismi di accrescimento e distruzione che hanno

caratterizzato e caratterizzano gli asteroidi.

Il moto di rotazione di Toutatis è molto lento (con un periodo di 5.41 giorni al quale si

sovrappone un moto di precessione con periodo di 7.35 giorni) e questo potrebbe spiegare

come la reciproca attrazione gravitazionale sia in grado di annullare la forza centrifuga

mantenendo a contatto le due componenti. Come si è già avuto modo di dire, non si

tratta di una rotazione regolare, ma di un vero e proprio ruzzolare nello spazio;

significativa a questo proposito la descrizione fatta da Scott Hudson della Washington

State University (ricavata da: http://bang.lanl.gov/solarsys/toutatis.htm; maggio 1996):

Toutatis non ha mai ciò che noi comunemente chiamiamo giorno. La sua rotazione è il

risultato di due differenti moti che si combinano originando una rotazione la cui

orientazione rispetto al Sole non si ripete mai ugualmente.

L'orbita di Toutatis è in continua evoluzione, in particolare diminuisce il valore

dell'eccentricità mentre sta aumentando la distanza perielica (da 0.9025 U.A. attuali

tende ad assumere il valore di 1.00 U.A.): questo non significa rotta di collisione con la

Terra, ma certamente situazioni osservative ancora più favorevoli di quelle verificatesi

nel dicembre 1992 (3.620.000 km di distanza).

Nel settembre 2004, Toutatis passerà ad una distanza dalla Terra di 1.570.000 km e si

tratterà del passaggio più ravvicinato di un corpo celeste conosciuto (asteroide o

cometa) fino all'anno 2060.

Lorbita di Toutatis è notevolmente allungata (e = 0.64) e non può non ricordare molto da

vicino quella delle comete a corto periodo. Ed effettivamente Toutatis appartiene ad

un gruppo di asteroidi, i Tauridi, caratterizzati proprio da parametri orbitali

molto simili a quelli della cometa Encke. Nella tabella seguente sono riportati i

parametri orbitali di questa tipologia di oggetti la cui particolare natura dinamica è

stata recentemente approfondita.

| NOME OGGETTO |

a (UA) |

e |

i |

| 5143 Heracles |

1.83 |

0.771 |

9.2 |

| 4341 Poseidon |

1.84 |

0.679 |

11.9 |

| 2101 Adonis |

1.88 |

0.764 |

1.4 |

| 4183 Cuno |

1.98 |

0.637 |

6.8 |

| 2212 Hephaistos |

2.17 |

0.833 |

11.8 |

| 2201 Oljato |

2.18 |

0.711 |

2.5 |

| 4486 Mithra |

2.20 |

0.662 |

3.0 |

| Cometa Encke |

2.22 |

0.850 |

11.9 |

| 6063 1984 KB |

2.22 |

0.764 |

4.8 |

| 4197 1982 TA |

2.30 |

0.773 |

12.2 |

| 4179 Toutatis |

2.51 |

0.640 |

0.5 |

G.B. Valsecchi e collaboratori (1995) hanno indagato

sull'eventualità che si potesse trattare di corpi con origine comune, i resti di un

impatto tra grosse comete della famiglia di Giove, ma il quadro offerto dalle simulazioni

dinamiche suggerisce un'altra spiegazione.

Dall'analisi è emersa, infatti, la pesante importanza delle perturbazioni imputabili ai

fenomeni di risonanza, in grado di spiegare la presenza di molti corpi dotati di orbite

simili a quella della cometa Encke provenienti sia dalla Fascia Principale degli asteroidi

sia dalle comete della famiglia di Giove; in altre parole: la popolazione attualmente

presente nella regione dei Tauridi sarebbe lindicazione dell'esistenza di un meccanismo

dinamico (governato dalle risonanze secolari) che collegherebbe tra loro asteroidi della

Fascia Principale e comete della famiglia di Giove. Questo non esclude la

possibilità di un evento impattivo all'origine dei Tauridi, ma impone che tale evento

debba essere molto recente (dell'ordine di poche migliaia di anni).

Le simulazioni dinamiche effettuate da Farinella e collaboratori su un campione di NEAs

(1994) hanno evidenziato per i Tauridi evoluzioni orbitali che, in tempi dellordine di un

milione di anni, li porterebbero a collidere (come già in precedenza segnalato) con il

Sole; bisogna comunque sottolineare che i risultati di tali integrazioni numeriche non

possono essere considerati in maniera deterministica, ma piuttosto visti come indicazioni

statistico/qualitative dei percorsi evolutivi più comuni.

Il destino ipotizzato per i Tauridi, inoltre, potrebbe riguardare anche altri asteroidi

non così peculiari come il gruppo di Toutatis ed Hephaistos, ma semplicemente coinvolti

nel meccanismo delle risonanze con Giove e Saturno.

Non è comunque certamente banale l'ipotesi della possibile origine cometaria per molti

N.E.A.; questa idea è stata ulteriormente rafforzata dall'identificazione dell'asteroide

3200 Fetonte (scoperto l'11 ottobre 1983 grazie ai dati raccolti dall'Infrared Satellite

IRAS) con lo sciame meteorico delle Geminidi, una tipologia di fenomeni che, fino ad ora,

è sempre stata ricondotta ad una origine cometaria. Vi sono infatti anche altri

sciami meteorici per i quali è stata identificata una origine asteroidale, come riportato

nella seguente tabella (tratta da: l'astronomia, 160, 28; dicembre 1995):

| SCIAME METEORICO |

ASTEROIDE |

| Kappa Aquaridi |

4179 Toutatis |

| Arietidi |

1566 Icarus |

| Arietidi-Tauridi |

1982 TA, 1984 KB, 5025 PL |

| Bootidi |

1987 PA |

| Fi Bootidi |

1620 Geographos, 1978 CA |

| Camelopardidi |

1221 Amor, 3288 Seleucus |

| Sigma Capricornidi |

2101 Adonis |

| Tau Erculidi |

1087 SJ3 |

| Geminidi |

3200 Phaeton |

| Chi Orionidi |

2201 Oljato |

Come si è già più volte sottolineato, dunque, il confine tra

asteroidi e comete risulta in alcuni casi estremamente labile e di problematica

individuazione. Non solo, infatti, i percorsi evolutivi dinamici delle comete, e lo

si è visto nel caso particolare della Encke e dei Tauridi, possono sfociare in situazioni

orbitali attualmente occupate da corpi asteroidali (o almeno considerati tali perchè sono

assenti i fenomeni classicamente associabili ad una cometa quali la presenza di una chioma

e di una coda), ma alcuni asteroidi mostrano di essere associati a fenomeni ritenuti fino

ad ora di esclusiva origine cometaria. E nulla ci può impedire di sospettare che

molti oggetti asteroidali, nel caso in cui fosse loro possibile sperimentare situazioni di

riscaldamento maggiore di quelle che attualmente li caratterizzano, potrebbero mostrare

sorprendenti manifestazioni cometarie (è l'ipotesi che Rabe propose quando identificò

gli asteroidi Troiani quale possibile sorgente delle comete a corto periodo).

E giunto il momento, dunque, di affrontare largomento delle comete.

|

Dati

recenti (agosto 2001) riportano un totale di 1420 asteroidi di questo tipo, di cui 646

Apollo, 663 Amor e 111 del tipo Aten (dati Minor Planet Center).

Dati

recenti (agosto 2001) riportano un totale di 1420 asteroidi di questo tipo, di cui 646

Apollo, 663 Amor e 111 del tipo Aten (dati Minor Planet Center). L'analisi radar suggerisce che si tratta di un corpo

molto irregolare, di dimensioni 40x14x14 km, con un emisfero piatto e quello opposto di

forma convessa.

L'analisi radar suggerisce che si tratta di un corpo

molto irregolare, di dimensioni 40x14x14 km, con un emisfero piatto e quello opposto di

forma convessa.